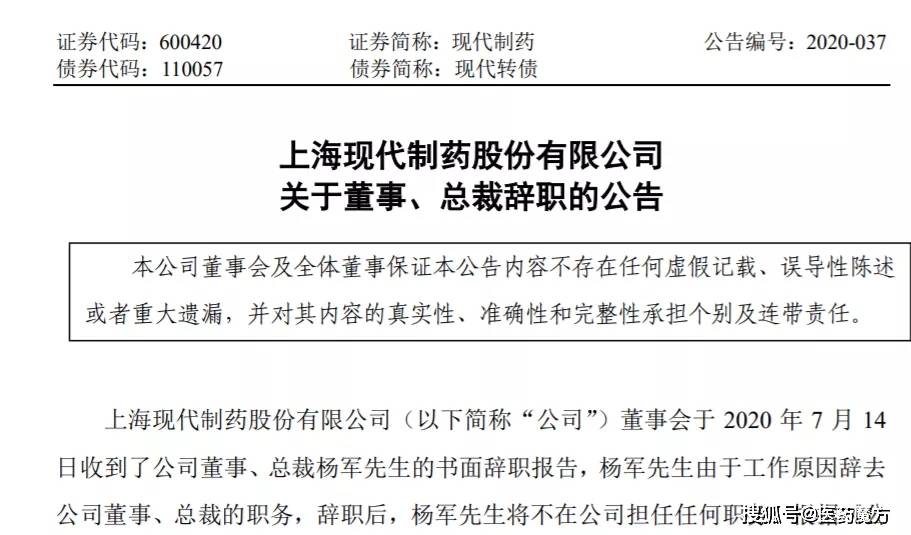

一则关于证监会原处长杨郊红“逃逸式辞职”的新闻引发了社会广泛关注和热议,作为金融监管机构的高级官员,杨郊红在辞职后迅速前往国外并拒绝配合组织调查的行为,不仅触动了公众对于公职人员职业道德和责任感的敏感神经,也引发了对于公职人员离职监管、财产申报、以及反腐倡廉等问题的深入思考,本文将围绕这一事件,从多个维度进行深入剖析,探讨其背后的原因、影响及应对之策。

事件回顾

据报道,杨郊红在担任证监会某处处长期间,因涉嫌严重违纪违法问题,在接到组织调查通知后,非但没有积极配合,反而选择“逃逸式辞职”,即先于组织调查之前辞去公职,随后迅速离境,并拒绝接受任何形式的调查和询问,这一行为不仅违反了党纪国法,也严重损害了国家机关的权威性和公信力。

原因分析

-

个人动机与心理:从个人层面看,杨郊红可能出于对自身违法行为的恐惧和对未来可能面临的严厉处罚的预判,选择了逃避,这种“鸵鸟心态”在某种程度上反映了部分公职人员面对违纪违法问题时的心态扭曲和道德沦丧。

-

制度漏洞与监管缺失:从制度层面看,“逃逸式辞职”现象的出现,暴露出当前公职人员离职监管、财产申报等制度存在的漏洞,对公职人员离职前的监督和约束不够严格,导致部分人员存在侥幸心理;财产申报制度执行不力,使得一些违纪违法所得能够以“合法”形式转移或隐藏。

-

反腐压力与心理压力:随着反腐力度的不断加大,部分公职人员感受到巨大的心理压力,当他们认为自己即将面临严重的法律后果时,可能会选择采取极端手段来逃避责任,这种“逃逸式辞职”正是这种心理压力下的产物。

影响分析

-

损害公信力:杨郊红的“逃逸式辞职”行为严重损害了国家机关的公信力和形象,作为金融监管机构的高级官员,其行为不仅让公众对金融监管的公正性和有效性产生质疑,也削弱了公众对政府反腐行动的信心。

-

破坏法治环境:此举还破坏了法治环境,为其他潜在的违纪违法者提供了“示范效应”,如果这种行为得不到有效遏制和惩处,将会有更多人效仿,进而导致法治秩序的混乱和破坏。

-

影响反腐成效:从反腐角度来看,“逃逸式辞职”现象的存在,使得一些违纪违法行为不能得到及时、有效的查处,影响了反腐斗争的成效和进度。

应对之策

-

完善制度建设:应进一步完善公职人员离职监管制度,加强对离职前后的监督和约束,可以设立专门的离职审查机制,对即将离职的公职人员进行全面审查和调查,确保其没有涉及任何违纪违法行为,应加强对离职后公职人员的跟踪管理,防止其利用职务之便进行不法活动。

-

强化财产申报:应进一步强化公职人员的财产申报制度,不仅要提高财产申报的透明度和公开性,还要加强对申报财产的核查力度,对于申报不实或存在重大疑点的,应立即启动调查程序,并依法依规进行处理。

-

加强心理疏导与教育:应加强对公职人员的心理疏导和教育,帮助他们树立正确的权力观和价值观,通过开展廉政教育、职业道德培训等活动,增强公职人员的法律意识和纪律观念,使其能够自觉遵守党纪国法,不触碰红线。

-

严厉惩处与警示:对于已经发生的“逃逸式辞职”等违纪违法行为,应依法依规进行严厉惩处,不仅要追究当事人的责任,还要追究相关领导和部门的责任,应通过媒体公开曝光典型案例,形成强大的震慑力,警示其他潜在的违纪违法者。

杨郊红“逃逸式辞职”事件虽然是个案,但其背后反映的问题却具有普遍性和警示性,它提醒我们,在推进全面从严治党、加强反腐斗争的过程中,必须不断完善制度、强化监督、加强教育、严厉惩处,才能有效遏制“逃逸式辞职”等违纪违法行为的发生,维护国家机关的权威性和公信力,推动形成风清气正的政治生态。

转载请注明出处: 云通查新闻网

本文的链接地址: http://news.yuntongcha.com/post-1139.html

本文最后发布于2025年08月17日03:45,已经过了125天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

放弃985读双非,张雪峰的胜利?

在当今社会,教育选择往往被视为决定个人未来发展的关键一步,尤其是对于那些即将踏入大学校门的学子而言,选择一所“985”高校还是“双非”高校,常常成为他们深思熟虑的焦点,在众多选择中,一个独特的声音——张雪峰,以其独到的见解和犀利的分析,在社交媒体上掀起了一场关于教育选择的讨论热潮,本文将探讨张雪峰的“放弃985……

2025/07/27

-

国产类CoWoS封装技术,从追赶到超越的崛起之路

在当今全球半导体产业竞争日益激烈的背景下,封装技术作为芯片制造的关键一环,其重要性不言而喻,随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,对芯片性能、功耗及集成度的要求日益提高,传统的封装技术已难以满足市场需求,正是在这样的背景下,国产类CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,晶圆上……

2025/07/31

-

暴雨无情,车企暖心,某知名车企慷慨捐赠,救援车主获赠新车一辆

一场突如其来的特大暴雨席卷了我国多个省份,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁,在这场自然灾害中,无数家庭和企业遭受了不同程度的损失,其中不少车主因车辆被淹而陷入困境,在灾难面前,人性的光辉并未熄灭,众多车企纷纷伸出援手,用实际行动诠释了企业的社会责任与担当,某知名车企的举动尤为引人注目——他们不仅为受灾车主……

2025/07/28

-

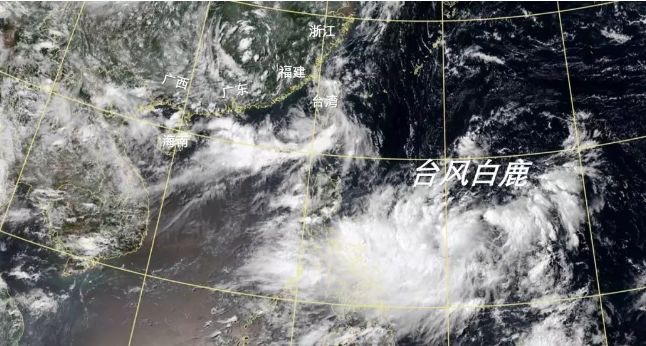

关注即将生成的第10号台风白鹿,防灾减灾,共筑安全防线

随着夏季的深入,海洋上的天气系统也变得异常活跃,据气象部门最新预报,第10号台风“白鹿”正悄然在西北太平洋上集结力量,预计将给我国沿海地区带来显著的风雨影响,这一消息立即引起了社会各界的广泛关注,从政府到普通民众,从防灾部门到渔业、交通等关键行业,都进入了紧张的备战状态,本文将深入分析第10号台风“白鹿”的生成……

2025/07/28

-

轿车前10米外自行车摔倒,司机被索赔的背后

在繁忙的都市街道上,每一次车辆与行人的擦肩而过都牵动着彼此的神经,当一场意外的碰撞发生在轿车前10米外,自行车摔倒的瞬间,不仅给当事人带来了身体上的伤害,也引发了一场关于责任与赔偿的争议,本文将深入探讨这起事件的来龙去脉,分析其中的法律责任与道德考量,并试图为类似事件提供一些启示,事件回顾:一场意外的“距离”那……

2025/08/01

-

泰国与柬埔寨就停火协议达成一致,和平的曙光照亮湄公河两岸

在东南亚的广阔版图上,泰国与柬埔寨作为两个邻国,其关系一直备受国际社会关注,两国之间因历史遗留问题、领土争端以及水资源分配等长期存在的分歧,不时爆发紧张局势,甚至冲突,在2023年的一个春日里,两国政府宣布就停火协议达成一致,这一消息如同一缕温暖的阳光,穿透了长久以来的阴霾,为湄公河两岸带来了和平的曙光,背景回……

2025/07/29

-

深夜的警钟,女生凌晨未接挪车电话,车子遭无端之祸

在宁静的夜晚,城市逐渐沉入梦乡,但总有一些不和谐的声音在暗处蠢蠢欲动,一则关于女生因未接挪车电话而遭遇车辆被砸的新闻在网络上引起了广泛关注和热议,这起事件不仅是对个人财产安全的警醒,更是对公共道德与法治意识的深刻反思,事件回顾:凌晨的未接来电与清晨的惊愕事发于一个普通的周末凌晨,李小姐(化名)因工作原因晚归,将……

2025/07/27

-

俄车臣领导人卡德罗夫溺水被送医,意外事件引发关注

2023年5月的一个清晨,俄罗斯车臣共和国的政坛突然被一则消息震惊——该国领导人拉姆赞·卡德罗夫在游泳时发生溺水事故,随后被紧急送往医院接受治疗,这一突发事件不仅在车臣,乃至整个俄罗斯乃至国际社会都引起了广泛关注,卡德罗夫作为车臣的强硬政治人物,其个人安危直接关系到该地区乃至更广泛地区的政治稳定,事件回顾据报道……

2025/07/27

-

北京决定关闭全市所有景区,一场突如其来的防疫行动与城市生活的深刻反思

2023年的初春,当万物复苏、春意盎然之时,北京这座古老而又现代的城市却做出了一项前所未有的决定——关闭全市所有景区,这一消息如同一股突如其来的寒流,不仅让期待踏青的游客心生遗憾,也让整个城市的生活节奏按下了暂停键,在疫情常态化的背景下,北京此举无疑是对公共卫生安全的一次坚决捍卫,也是对城市管理智慧与人文关怀的……

2025/07/29

-

婴儿在育婴馆洗澡时意外摔下1米多高操作台,一次警醒的教训

在每一个家庭中,婴儿的成长与健康都是父母最为关心的话题之一,为了确保婴儿能够在一个安全、卫生的环境中健康成长,许多家长选择将孩子送往专业的育婴馆进行日常护理和洗澡,即便是这样看似安全的环境,也并非绝对无虞,一起发生在某育婴馆的意外事件,再次为所有家长敲响了警钟——在婴儿的成长过程中,任何细节都不可忽视,事件回顾……

2025/07/27

云通查新闻网

云通查新闻网