在2023年这个春意盎然的季节里,一则关于尖扎黄河特大桥的悲剧性新闻,如同一记重锤,敲击在所有人的心头,这起事故不仅是一起工程灾难,更是对公共安全、责任担当以及安全文化的一次深刻拷问,人民日报以一贯的敏锐与担当,连续发问,直指问题核心,引发了社会各界的广泛关注与深思。

一问:责任何在?—— 谁该为事故负责?

人民日报将目光聚焦于“责任”二字,在尖扎黄河特大桥事故中,责任不仅仅局限于直接作业人员或某一家企业,而是涉及设计、施工、监管、维护等多个环节的复杂网络,设计是否充分考虑了地质条件?施工是否严格遵循了安全规范?监管部门是否尽到了应有的监督职责?这些问题如同悬在头顶的利剑,提醒我们,每一次事故的背后,都可能隐藏着责任的缺失。

设计环节:是否进行了充分的地质勘探和风险评估?设计方案的合理性和安全性是事故预防的第一道防线。

施工环节:是否存在偷工减料、违规操作等行为?施工队伍的培训与监督是否到位?

监管部门:监管是否流于形式?是否存在“睁一只眼闭一只眼”的监管失职?

维护与检查:桥梁的日常维护和定期检查是否严格执行?对于潜在的安全隐患是否及时发现并处理?

每一环的失守,都是对生命安全的极大漠视,深入追究每一环节的责任,不仅是对遇难者的告慰,也是对未来安全的警醒。

二问:监管何为?—— 监管体系如何筑牢安全防线?

人民日报的第二个问题直指监管体系的有效性,在尖扎黄河特大桥事故中,暴露出的监管漏洞和不足令人痛心,如何构建一个既科学又严密的监管体系,确保每一个工程环节都能在“阳光”下运行,是摆在所有从业者面前的严峻课题。

加强法律法规建设:完善相关法律法规,提高违法成本,让那些心存侥幸者不敢越雷池一步。

技术创新应用:利用现代信息技术,如大数据、人工智能等,提升监管效率和精准度,实现从“人防”到“技防”的转变。

建立联动机制:构建跨部门、跨地区的监管联动机制,形成合力,确保监管无死角、无盲区。

公众参与与监督:鼓励公众参与工程建设监督,通过信息公开、举报奖励等方式,让每一项工程都接受社会监督。

只有当监管成为一道坚不可摧的防线,才能真正守护好人民的生命财产安全。

三问:安全文化何为?—— 如何培育根深蒂固的安全意识?

人民日报的第三问,触及了更为深层次的问题——安全文化的建设,安全文化是预防事故的灵魂所在,它关乎每一个人的意识、习惯和价值观,在尖扎黄河特大桥事故中,我们看到了安全意识淡薄、规章制度形同虚设的严重后果,如何将“安全第一”的理念深植于每个人的心中,成为亟待解决的问题。

教育先行:从学生时代开始,就将安全教育纳入课程体系,让安全知识成为每个人的“必修课”。

持续培训:对从业人员进行定期的安全教育和技能培训,确保他们始终保持对安全规范的敬畏之心。

文化熏陶:通过宣传、表彰等方式,树立安全典型,营造“人人讲安全、事事为安全”的良好氛围。

自我反思与改进:鼓励个人和团队在每次事故后进行深刻的自我反思和改进,形成“不放过任何一个隐患”的自觉行动。

安全文化的建设是一个长期而艰巨的过程,它需要政府、企业、社会以及每一个个体的共同努力和持续投入,只有当“安全”成为一种信仰、一种习惯、一种生活方式时,我们才能真正远离事故的阴霾。

从悲剧中汲取力量 共筑安全之基

尖扎黄河特大桥事故是一起令人痛心的悲剧,但它也如同一面镜子,映照出我们在安全管理上的不足与短板,面对人民日报的三问,我们不应回避、不应推诿,而应以此为契机,深入反思、积极行动,让我们从每一次事故中汲取教训,不断强化责任意识、完善监管体系、培育根深蒂固的安全文化,我们才能以更加坚定的步伐走向未来,共筑一个安全、和谐的社会环境。

转载请注明出处: 云通查新闻网

本文的链接地址: http://news.yuntongcha.com/post-1426.html

本文最后发布于2025年08月23日07:15,已经过了119天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

河南一中学8月1日开学,严苛发型标准引热议

河南省某中学宣布将于8月1日正式开学,并随之公布了一项引发广泛关注和热议的新规定——学生需按照学校标准进行发型修剪,这一举措不仅在当地教育界掀起了波澜,也引发了社会各界的广泛讨论,背景与起因据该校发布的通知,新学期伊始,学校将实施严格的“仪表规范”政策,其中特别强调了学生的发型问题,学校方面表示,此举旨在树立良……

2025/08/02

-

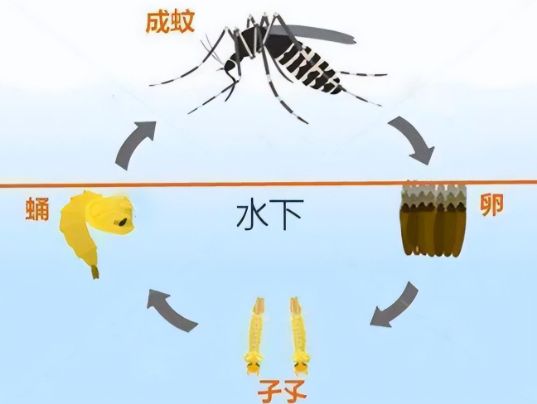

广东灭蚊,迈向新境界—放蚊子吃蚊子的生态智慧

在炎热的夏季,广东的街头巷尾常常弥漫着蚊虫的嗡嗡声,这不仅影响了居民的日常生活,还可能传播各种疾病,如登革热、乙脑等,面对这一长期存在的公共卫生问题,广东的灭蚊行动正逐步迈向“next level”,采用了一种前所未有的创新策略——“放蚊子吃蚊子”,这一策略不仅体现了人与自然和谐共生的理念,也展示了科技在环境保……

2025/07/31

-

俄罗斯唯一航母库兹涅佐夫号,命运多舛,或将沦为备件

在浩瀚的北冰洋畔,俄罗斯的军事力量一直以其强大的海空力量而著称,“库兹涅佐夫”号航空母舰作为俄罗斯海军的旗舰,曾是该国海军力量的象征,这艘曾被誉为“海上霸主”的航母如今却面临着前所未有的困境——或将被拆解,沦为备件,这一消息不仅在俄罗斯国内引起了巨大震动,也成为了国际军事界关注的焦点,辉煌与荣耀:从苏联到俄罗斯……

2025/07/27

-

密云洪灾中的温情与坚韧,老人8万现金被冲走后的故事

2023年夏,北京密云区遭遇了前所未有的特大暴雨,导致多处地区发生严重洪涝灾害,在这场突如其来的自然灾害中,无数家庭失去了家园,无数生命面临考验,在灾难的阴霾下,人性的光辉依然闪耀,尤其是那位在洪水中失去8万现金的老人,他的故事不仅让人心生敬意,更传递出一种坚韧不拔、乐观向上的精神,灾难的突袭7月20日,北京密……

2025/07/31

-

年轮原唱之争,谁在为自尊而战?

在华语乐坛的浩瀚星海中,一首歌的诞生往往伴随着无数人的心血与汗水,而其背后的故事更是错综复杂,《年轮》这首由张碧晨深情演绎的经典歌曲,自问世以来便以其独特的旋律和深情的歌词赢得了无数听众的喜爱,关于《年轮》原唱之争的谜团,却像年轮上的裂纹,密密麻麻地交织着各方的自尊与情感,初露端倪:多版本共存的困惑《年轮》的旋……

2025/07/27

-

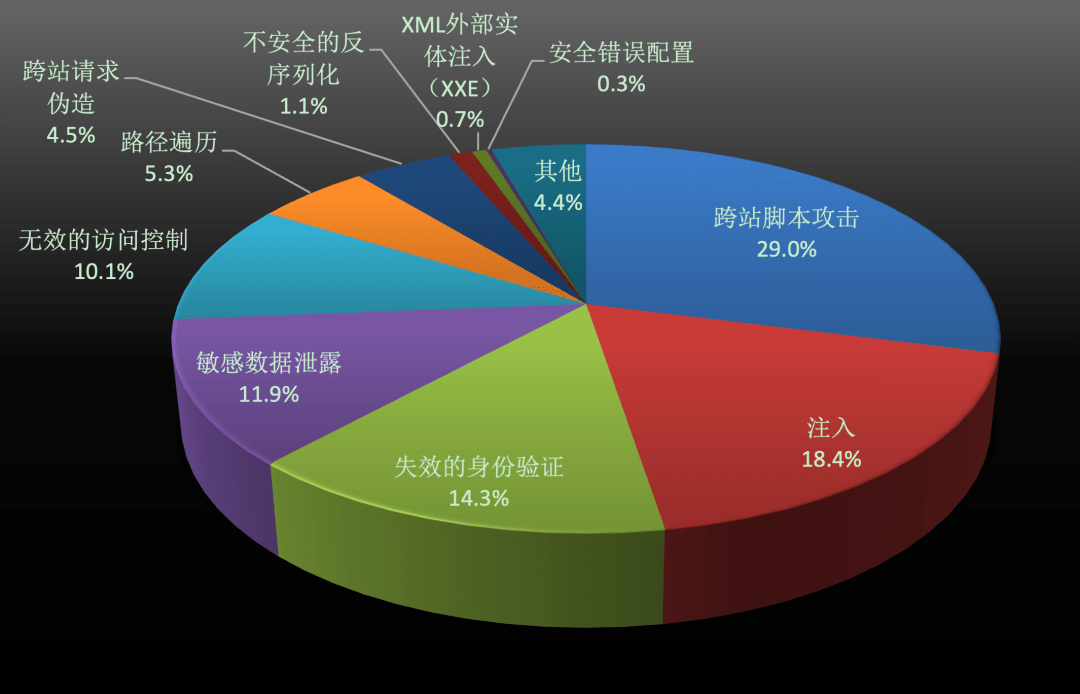

网警,快乐过暑假 安全不放假

随着夏日的脚步悄然而至,孩子们迎来了期盼已久的暑假时光,这个季节,不仅是孩子们放松身心、享受童年的美好时刻,也是家长们为孩子规划丰富多彩活动、增进亲子关系的宝贵时期,在享受假期的同时,网络安全问题却如同潜伏的暗流,时刻威胁着孩子们的身心健康,网警在此特别提醒:在孩子们快乐过暑假的同时,安全意识绝不能“放假”,网……

2025/07/29

-

环球时报,坚决反对网络暴力南京照相馆事件

在信息爆炸的互联网时代,网络空间成为了人们表达意见、分享生活的重要平台,随着网络技术的迅猛发展,网络暴力这一社会现象也日益凸显其危害性,一起关于《南京照相馆》的网暴事件在网络上引发了广泛关注和讨论,引起了《环球时报》的强烈关注和坚决反对,事件背景《南京照相馆》是一家位于南京的老字号照相馆,以其独特的风格和精湛的……

2025/08/01

-

逆风飞翔,吴克群从吴克富到吴克穷的蜕变之旅

在华语乐坛的璀璨星空中,吴克群这个名字曾是一颗耀眼的星辰,他以独特的嗓音和深情的歌声,俘获了无数听众的心,更以《为你写诗》、《将军令》等作品,在乐坛留下了深刻的印记,近年来,随着“吴克群活成了‘吴克穷’”这一说法在网络上流传开来,这位曾经的“音乐才子”似乎走上了与以往截然不同的道路,其背后的故事,既是对梦想的坚……

2025/07/27

-

潘展乐爆冷无缘100自决赛,挑战与反思的起点

在2023年世界游泳锦标赛的激烈角逐中,一位备受瞩目的中国新星——潘展乐,意外地未能从男子100米自由泳(100m Freestyle)预赛中脱颖而出,爆冷无缘决赛,这一结果不仅让无数期待他能在国际赛场上大放异彩的观众感到意外,也为中国游泳队乃至整个体育界投下了一枚震撼弹,在遗憾与惋惜之余,潘展乐的这次失利,更……

2025/07/31

-

未成年人围殴同学,法律与教育的双重反思—我没16岁,欢迎报警

在当今社会,未成年人的行为问题日益成为社会关注的焦点,一则“我没16岁,欢迎报警”的新闻在网络上引发了广泛讨论,这起事件中,一名未满16周岁的少年因参与围殴同学而自豪地宣称“欢迎报警”,这一行为不仅令人震惊,更引发了社会对未成年人犯罪、法律教育与家庭监护的深刻反思,事件回顾:未成年人的“勇敢”宣言据报道,这起事……

2025/07/27

云通查新闻网

云通查新闻网