在宁静的乡村,一场突如其来的风波打破了往日的宁静,事件的中心是一位名叫李明(化名)的村支书,以及他那不慎被误解的“踢”字行为,这起事件,虽小却微妙地折射出乡村治理中的复杂性与沟通的重要性。

事件的起因:一场误会

故事发生在某偏远山村,一个以农业为主的传统村落,随着乡村振兴战略的推进,村里的基础设施和公共服务得到了显著改善,但随之而来的还有村民们对生活质量更高层次的追求。“苏超”这个名字的突然出现,成为了这场风波的导火索。

“苏超”,原是村中一位年轻村民的网名,他在社交平台上活跃,分享着对乡村发展的见解和自己的日常生活,当“苏超”这个名字与村支书李明联系在一起时,事情的性质就变了味。

据传,某日李明在村内巡查时,恰逢“苏超”正与几位村民讨论村内某项公共设施的改进方案,由于当时场面略显混乱,加之李明急于处理其他紧急事务,他的一脚“踢”在了地上散落的一堆杂物上,这一行为被误认为是针对“苏超”的踢踹,视频很快在网络上流传开来,引发了村民们的热议和部分媒体的关注。

村支书的反应:从误解到澄清

面对突如其来的舆论风暴,李明显得有些手足无措,他深知自己的一时疏忽给“苏超”带来了不必要的困扰,也影响了自己在村民心中的形象,他决定主动站出来,通过村里的广播系统、微信群以及面对面的方式,向村民们解释事情的原委。

李明在广播中诚恳地说:“那天我确实踢了一脚,但那只是出于无奈的举动,想让地上的杂物归位,以免绊倒人,我绝无针对‘苏超’的意思,希望大家不要误会。”他还表示愿意就此事进行公开道歉,并承诺今后在处理问题时会更加注意方式方法,确保沟通的透明与理解。

村民的反应与反思

起初,不少村民对李明的解释持怀疑态度,毕竟“踢”这个动作在特定情境下确实容易让人产生负面联想,但随着李明多次在公开场合重申自己的立场和澄清事实,加上“苏超”本人也站出来表示理解并愿意为这次误会做进一步的沟通努力,村民们的态度逐渐发生了变化。

一位年长的村民张大爷说:“我们村里人平时交流少,有时候确实容易误会,李明这孩子(指李明)平时对村里的事挺上心的,这次可能真是情况紧急才做出那样的举动。”另一位年轻村民小王则表示:“现在网络这么发达,啥事都能传得飞快,以后咱们还是得多沟通、多理解,别让误会害了人。”

乡村治理的启示:沟通与理解的重要性

这场风波虽然最终以李明的澄清和村民们的理解告一段落,但它留给我们的思考远不止于此,在乡村振兴的大背景下,如何有效治理乡村、促进村民之间的和谐共处成为了一个重要课题。

强化沟通机制:乡村治理中,建立有效的沟通机制至关重要,无论是村干部还是普通村民,都应通过定期会议、微信群、广播等多种方式保持信息畅通,确保决策透明、执行公开,这样不仅能减少误解的发生,还能增强村民的参与感和归属感。

提升个人素养:作为村干部,尤其是像李明这样的村支书,其言行举止对村民有着重要影响,提升个人素养,包括情绪管理、沟通技巧等,能在关键时刻避免不必要的误会和冲突,村干部应主动接受监督,树立良好的公仆形象。

培养村民的理性思维:在信息爆炸的时代,村民们应培养起理性思考的习惯,面对网络上的各种信息,不盲目跟风、不轻易相信未经证实的传言,通过学习和交流提升自己的辨别能力,有助于构建一个更加健康、理性的乡村舆论环境。

重视媒体的作用:媒体是连接政府与民众的重要桥梁,在乡村治理中,应充分利用好媒体资源,既及时传递政策信息、又积极回应社会关切,媒体也应保持客观公正的态度,避免过度渲染或误导公众舆论。

共筑和谐乡村

“村支书踢‘苏超’”事件虽然只是一场误会,但它像一面镜子,映照出乡村治理中存在的诸多问题与挑战,通过这次风波的平息过程,我们看到了乡村治理中沟通与理解的力量,只有当每一位村民都能以开放的心态去交流、以包容的心态去理解他人时,我们的乡村才能真正实现和谐发展、共同进步。

转载请注明出处: 云通查新闻网

本文的链接地址: http://news.yuntongcha.com/post-64.html

本文最后发布于2025年07月26日18:45,已经过了144天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

社区呼吁文明,张靓颖旧居楼道被粉丝乱画事件引发的思考

一则关于张靓颖旧居楼道被其粉丝乱涂乱画的新闻在网络上引起了广泛关注,这一事件不仅对社区环境造成了破坏,也引发了公众对于粉丝文化、个人隐私以及公共空间管理等多方面的讨论,作为社会的一员,我们有必要从这一事件出发,深入思考如何平衡偶像崇拜与公共秩序、个人权益之间的关系,共同营造一个文明、和谐的社会环境,事件回顾:楼……

2025/08/16

-

七八月,欧洲旅游的黄金季节与游客爆满的盛况

每年的七八月,欧洲大陆仿佛被一层金色的光辉所笼罩,成为全球游客竞相追逐的梦幻之地,这个时节,从巴黎的浪漫街景到罗马的历史遗迹,从威尼斯的水城风光到希腊的圣托里尼蓝白世界,每一处都人潮涌动,热闹非凡,欧洲的夏天,不仅是大自然的盛宴,更是旅游业的黄金时期,尽管高昂的旅行成本和拥挤的景点似乎成了这个季节的“标配”,但……

2025/07/30

-

网红多肉饱饱,从云端跌落,高消费限制的背后

在社交媒体的璀璨星光下,无数草根逆袭成网红,而“多肉饱饱”便是其中一颗曾经耀眼的星辰,她以独特的风格、精致的妆容和亲切的互动,迅速在短视频平台积累了数百万粉丝,成为名副其实的“网红”,近日“多肉饱奢被限制高消费”的消息如同晴天霹雳,让众多粉丝和网友震惊不已,本文将深入探讨这一事件的前因后果,揭示网红经济背后的泡……

2025/07/29

-

暴雨,何时是尽头?一场关于自然与人类抗争的沉思

在近期的新闻中,“#暴雨还有完没完了#”这一话题频繁登上热搜,成为人们茶余饭后热议的焦点,连续数日的强降雨不仅给人们的日常生活带来了极大的不便,更在多地引发了洪涝、山体滑坡等自然灾害,造成了严重的经济损失和人员伤亡,面对这似乎没有尽头的暴雨,我们不禁要问:这究竟是自然的无常,还是人类活动对环境影响的直接后果?在……

2025/08/16

-

曝买华为原生鸿蒙手机要签知情书,一场关于技术、隐私与未来的深度探讨

在科技日新月异的今天,智能手机已成为人们生活中不可或缺的一部分,而操作系统作为其核心,更是决定了用户的使用体验和信息安全,近年来,华为凭借其自主研发的鸿蒙操作系统(HarmonyOS),在国内外市场掀起了一股不小的波澜,近期曝出购买华为原生鸿蒙手机需签署“知情书”的消息,再次将公众的视线聚焦于操作系统与用户隐私……

2025/08/04

-

沙尘暴突袭甘肃,百米高沙墙扑向公路—自然与人类活动的双重考验

2023年4月的一个清晨,甘肃省境内突然遭遇了一场前所未有的沙尘暴袭击,其规模之大、强度之高,令当地居民和过往司机措手不及,据报道,这场沙尘暴中,百米高的沙墙如巨浪般扑向公路,瞬间将视线范围内的世界吞噬在一片黄沙之中,这不仅是一次自然现象的展现,更是对人类活动与自然环境关系的一次深刻反思,沙尘暴的成因与特点沙尘……

2025/07/31

-

圣彼得堡海军节,取消海上阅兵活动的背后

2023年,原定于俄罗斯圣彼得堡举行的海军节海上阅兵活动突然宣布取消,这一消息在国内外引起了广泛关注和讨论,作为俄罗斯最重要的海军庆典之一,海军节不仅展示了俄罗斯海军的实力和风采,也是国家间军事交流和外交活动的重要平台,今年的取消决定背后,却蕴含着多重复杂因素和深刻意义,国际形势的考量近年来,国际局势风云变幻……

2025/07/26

-

三菱汽车告别中国,从辉煌到退场的汽车帝国梦

在过去的几十年里,三菱汽车作为一家全球知名的汽车制造商,在中国市场留下了深刻的印记,随着市场环境的变化和战略调整的考量,三菱汽车近日宣布将彻底退出中国汽车生产业务,这一决定不仅标志着三菱在中国市场发展的一个重要转折点,也引发了业界对于外资品牌在华战略调整的广泛讨论,辉煌岁月:三菱与中国的合作篇章回溯至上世纪80……

2025/07/26

-

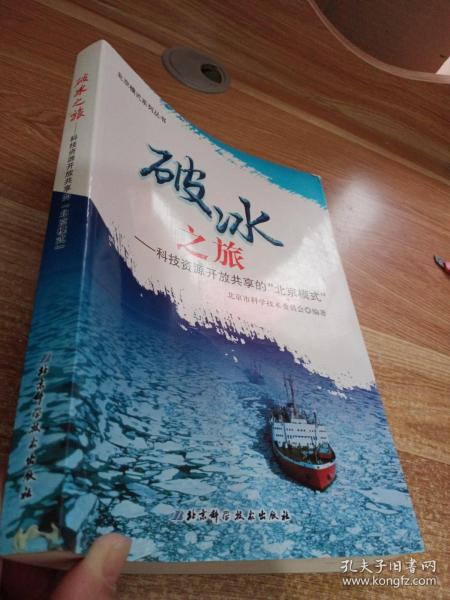

破冰之旅,美国商界高级别代表团访华的背后与展望

在全球化日益深入的今天,国家间的经济交流与合作成为了推动世界经济发展的重要引擎,2023年春,一则消息引起了全球的广泛关注——美国商界高级别代表团即将访华,这一举动不仅标志着中美两国在经贸领域的一次重要互动,也预示着双方在复杂多变的国际局势下寻求合作新机遇的决心,本文将深入探讨此次访问的背景、意义、面临的挑战以……

2025/07/28

-

释永信与多名女性有染并有私生子的传闻,真相与反思

近年来,关于中国少林寺方丈释永信的传闻屡见不鲜,其中最为引人注目的莫过于“与多名女性有染并有私生子”的传言,这一系列指控不仅在社交媒体上引发了广泛讨论,也引起了公众对少林寺乃至整个佛教界道德风尚的关注,在面对这些传言时,我们应当保持理性与客观,深入探讨其背后的真相与深层含义,传言的起源与传播据传,这些关于释永信……

2025/07/28

云通查新闻网

云通查新闻网