在当今社会,学术界的诚信与公信力一直是公众关注的焦点,一位自称“院士”的阮少平因涉嫌伪造学历、荣誉等行为,引起了广泛的社会关注和三大中央媒体的深入报道,本文将基于人民日报、新华社、中央电视台这三大央媒的报道,对“假院士”阮少平事件进行全面剖析,旨在揭示其背后的真相,并探讨对学术界乃至社会风气的影响与警示。

事件起底:阮少平的“院士”迷雾

据报道,阮少平自称为某领域“知名专家”、“院士”,并以此身份在多个场合发表演讲、参与项目合作,甚至获得了一些机构的邀请与支持,随着调查的深入,其“院士”头衔的真实性逐渐浮出水面,原来,阮少平的“院士”身份纯属自封,他通过伪造学历、盗用他人成果等手段,企图在学术界和公众中树立权威形象,这一行为不仅严重违反了学术道德,更对那些真正为科学事业贡献的学者造成了极大的不公。

央媒发声:揭露与批判的双重力量

人民日报: 作为党的喉舌和舆论导向的重要力量,人民日报在报道中强调了学术诚信的重要性,指出“假院士”现象是对学术界公信力的极大损害,文章指出,阮少平的行为不仅是对个人荣誉的滥用,更是对国家科研资源和公众信任的严重浪费,人民日报呼吁,应建立健全的学术评价机制和监督体系,确保每一位“学者”都能在阳光下接受检验。

新华社: 新华社的报道则更侧重于对事件背后深层次问题的挖掘,文章指出,“假院士”现象的频发,暴露出当前学术评价机制中存在的漏洞和不足,新华社呼吁,必须从制度层面进行改革,加强学术成果的审核与监管,同时提高公众的辨别能力,让“假学者”无处遁形。

中央电视台: 央视作为国家权威媒体,通过专题节目对阮少平事件进行了深入剖析,节目中不仅展示了大量证据揭露其伪造行为,还邀请了多位专家学者就如何防止类似事件再次发生进行了讨论,央视强调,加强科研诚信教育、完善科研人员信用记录系统是当前亟待解决的问题。

社会反响与影响

“假院士”阮少平事件迅速在网络上发酵,引发了社会各界的广泛讨论,不少网友表示,这种行为严重败坏了学术风气,损害了真正科研工作者的利益,也有不少人担忧,如果不对此类行为进行严厉打击和有效预防,将会进一步侵蚀社会的诚信基础。

对于学术界而言,“假院士”现象的曝光也敲响了警钟,它提醒所有科研工作者必须坚守学术道德底线,珍惜来之不易的科研资源和荣誉,这也促使各大高校、研究机构以及相关管理部门加强对科研人员的审核与监管,确保学术环境的纯净与健康发展。

构建诚信的学术生态

针对“假院士”事件,三大央媒的报道不仅是对个案的揭露与批判,更是对整个社会的一次警醒,构建一个诚信、透明的学术生态显得尤为重要,这需要:

- 完善法律法规:制定更加严格的法律法规,对伪造学历、盗用成果等行为进行严厉惩处。

- 优化评价机制:建立科学、公正的学术评价机制,减少人为干预和主观因素影响。

- 强化监督与教育:加强学术监督力度,同时开展广泛的科研诚信教育,提高科研人员的自我约束能力。

- 提升公众意识:通过媒体宣传等手段提高公众对学术诚信的认知度,形成全社会共同监督的良好氛围。

“假院士”阮少平事件虽是个案,但其影响深远且具有警示意义,三大央媒的持续关注与深入报道,不仅为公众提供了清晰的事实真相,也为构建一个更加健康、诚信的学术环境指明了方向,让我们携手努力,共同守护这片知识的净土,让真正的科学精神得以发扬光大。

转载请注明出处: 云通查新闻网

本文的链接地址: http://news.yuntongcha.com/post-859.html

本文最后发布于2025年08月11日05:15,已经过了131天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

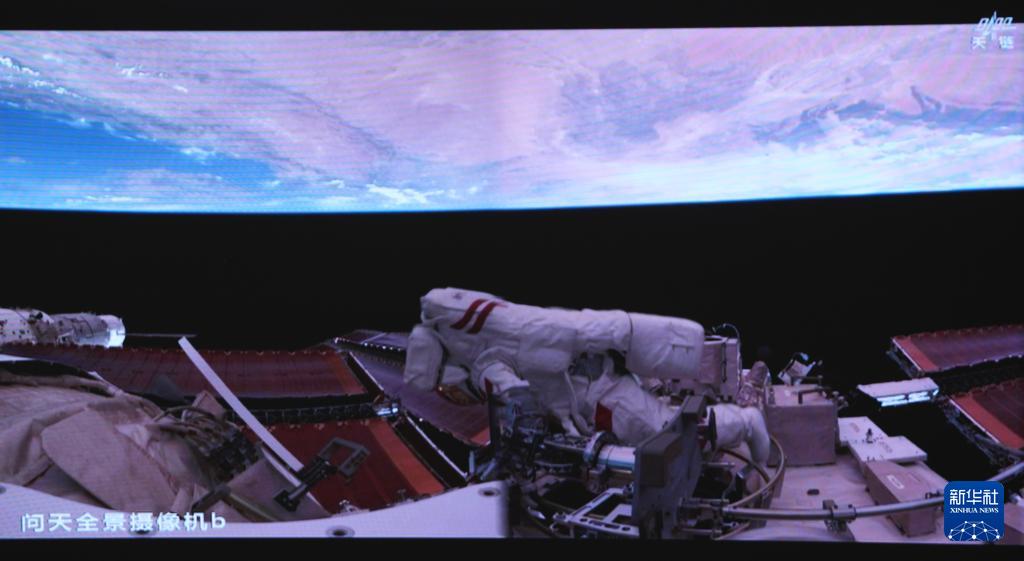

神二十乘组圆满完成第三次出舱,中国航天新篇章的又一里程碑

在浩瀚无垠的宇宙中,每一次人类探索的脚步都显得尤为珍贵和重要,2023年,中国航天再次以骄人的成绩,向世界展示了其强大的科研实力和探索精神,神舟二十号乘组圆满完成第三次出舱活动,不仅标志着中国空间站建设进入了一个新的阶段,也再次证明了我国在航天技术领域的持续进步和创新能力,背景与意义自2021年中国空间站正式进……

2025/08/16

-

问日本孩子二战败给哪国,历史记忆的缺失与反思

在历史的长河中,第二次世界大战(1931-1945)作为一场波及全球的浩劫,其影响深远且复杂,在探讨这段历史时,一个令人深思的现象时常出现:当问及日本孩子他们的国家在二战中败给了哪国时,往往得到的回答中鲜少提及中国,这一现象不仅反映了日本教育体系中对于历史教育的特定侧重,也揭示了国际间对于历史叙述的复杂性和多样……

2025/08/16

-

官方回应藏语文被移出西藏高考事件,确保教育公平与语言传承的平衡

一则关于“藏语文被移出西藏高考”的消息在网络上引发了广泛关注和热议,该消息称,西藏自治区的高考科目中,藏语文科目或将被移除,这一变动立即引起了藏族学生、家长、教师以及社会各界的广泛担忧和质疑,对此,西藏自治区教育考试院迅速作出官方回应,明确表示藏语文科目在西藏高考中的地位不仅没有动摇,反而将得到进一步加强,以保……

2025/08/06

-

预计8月下旬,育儿补贴政策将陆续开放申领

随着国家对人口政策的持续关注与调整,一项旨在促进家庭生育、减轻育儿负担的重大举措——育儿补贴政策,预计将在今年8月下旬陆续开放申领,这一政策的出台,不仅体现了国家对年轻家庭生育意愿的深切关怀,也标志着我国在构建更加完善的社会保障体系方面迈出了重要一步,本文将深入探讨这一政策的背景、具体内容、申领条件及预期影响……

2025/07/29

-

揭秘高价收购老人知了壳背后的黑色产业链,石子掺假,利益熏心

在炎炎夏日的午后,当人们享受着树荫下的清凉时,有一种特殊的“交易”也在悄然进行——高价收购老人知了壳的背后,竟隐藏着一条充满欺诈与贪婪的黑色产业链,这一现象不仅揭示了市场监管的漏洞,也让人对人性中的贪婪与道德的缺失感到震惊,知了壳的“黄金时代”知了壳,即中药材中的“蝉蜕”,在传统医学中有着清热解毒、明目退翳的功……

2025/07/28

-

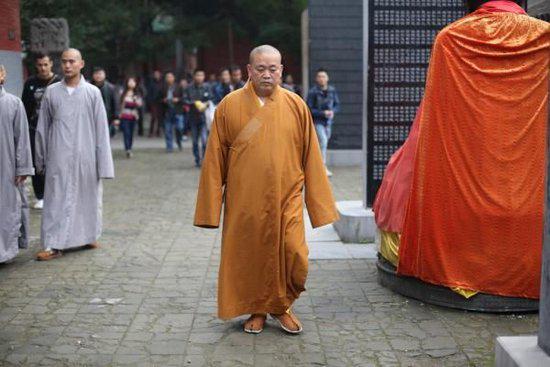

少林寺风波,释永信涉嫌挪用侵占寺院资产事件深度剖析

在中华大地的千年古刹——少林寺,这座承载着深厚文化底蕴与传奇色彩的佛教圣地,近期却因一桩涉及其方丈释永信的财务丑闻而陷入舆论漩涡,作为中国佛教禅宗祖庭之一,少林寺不仅以其高超的武艺和博大精深的佛教文化闻名遐迩,更在国内外享有极高的声誉,当“少林寺”这一神圣的名字与“挪用侵占寺院资产”这样的负面词汇联系在一起时……

2025/07/28

-

美国再次聚焦中亚邻国,地缘政治的棋局与潜在影响

在当今全球政治的棋盘上,美国作为超级大国的角色始终是各国关注的焦点,其外交政策动向,尤其是对周边国家或地区的“特别关注”,往往能引发国际社会的广泛讨论和猜测,美国再次将目光投向了一个位于中亚的邻国——哈萨克斯坦,这一举动不仅在地区内掀起了波澜,也引起了国际社会的广泛关注,本文将深入分析美国为何再次聚焦哈萨克斯坦……

2025/08/01

-

张雪峰宣布,今年公司暑假延长至19天,即日起正式开启

在炎炎夏日的热浪中,一则来自职场界的“好消息”如同清风拂面,为众多职场人带来了久违的清凉与期待,知名企业“峰云科技”的CEO张雪峰在内部会议上宣布了一项令人振奋的决定——今年公司暑假将延长至19天,即日起正式开始放假,这一消息迅速在社交媒体上发酵,引发了广泛讨论和热议,不仅在业界内掀起了波澜,也触动了无数职场人……

2025/07/26

-

悲剧重演,出租车撞伤行人致死,交管部门紧急介入调查

我市发生了一起令人痛心的交通事故,一名行人在过马路时被一辆出租车撞倒,不幸当场身亡,这起事件再次敲响了交通安全警钟,引发了社会各界的广泛关注和深刻反思,市交管部门已紧急介入调查,力求还原事故真相,为受害者及其家属讨回公道,事故回顾:悲剧瞬间发生据目击者描述,事发当天下午5时左右,正值下班高峰期,人流量较大,受害……

2025/08/22

-

广东佛山突发,新增基孔肯雅热确诊病例351例

广东省佛山市卫生健康委员会发布了一则紧急通报,称该市新增基孔肯雅热确诊病例达到351例,这一数字迅速引起了社会各界的广泛关注,基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫叮咬传播,其症状与登革热相似,但病情更为严重,可能导致高热、皮疹、关节疼痛等,佛山作为广东省的重要城市之一,此次疫情的爆发无疑……

2025/07/27

云通查新闻网

云通查新闻网